18 résultats trouvés

Revenir à la recherche avancée

Aller au message

Merci!

Effectivement l'épisode "éditing" fait toujours l'objet de frustrations qu'il faut apprendre à canaliser...

Effectivement l'épisode "éditing" fait toujours l'objet de frustrations qu'il faut apprendre à canaliser...

- vendredi 11 décembre 2015 - 20:31

- Forum: Prix summilux.net 2015 - les dossiers

- Sujet: dossier 8 - Wenka - Un bidonville français - DOSSIER LAURÉAT

- Réponses: 35

- Vus: 46492

Aller au message

Pourvu que mes amis chevriers ne tombent jamais sur le fil de cette discussion...

Dans mon malheur, je me réjouis que le sujet ne porte pas sur la fabrication du picodon.

Dans mon malheur, je me réjouis que le sujet ne porte pas sur la fabrication du picodon.

- vendredi 13 novembre 2015 - 17:03

- Forum: Prix summilux.net 2015 - les dossiers

- Sujet: dossier 8 - Wenka - Un bidonville français - DOSSIER LAURÉAT

- Réponses: 35

- Vus: 46492

Aller au message

Il n'y pas de doute, il s'agit bien de chèvres...

- jeudi 12 novembre 2015 - 22:33

- Forum: Prix summilux.net 2015 - les dossiers

- Sujet: dossier 8 - Wenka - Un bidonville français - DOSSIER LAURÉAT

- Réponses: 35

- Vus: 46492

Aller au message

Même à 1600 dans l'Xtol je ne parviens pas à obtenir ce grain.

Je dois peut être revoir ma recette, je vais continuer à creuser.

Merci pour le tuyau.

Je dois peut être revoir ma recette, je vais continuer à creuser.

Merci pour le tuyau.

- mercredi 11 novembre 2015 - 20:09

- Forum: Prix summilux.net 2015 - les dossiers

- Sujet: dossier 5 - The closed land

- Réponses: 31

- Vus: 42079

Aller au message

J'apprécie beaucoup ce genre d'images, bien denses avec du détail partout.

Tu utilises de la 3200?

Tu utilises de la 3200?

- mercredi 11 novembre 2015 - 17:21

- Forum: Prix summilux.net 2015 - les dossiers

- Sujet: dossier 5 - The closed land

- Réponses: 31

- Vus: 42079

Aller au message

Merci à tous pour vos petits messages!

Adrien

Adrien

- mercredi 11 novembre 2015 - 12:35

- Forum: Prix summilux.net 2015 - les dossiers

- Sujet: dossier 8 - Wenka - Un bidonville français - DOSSIER LAURÉAT

- Réponses: 35

- Vus: 46492

dossier 8

WENKA

Un bidonville français.

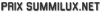

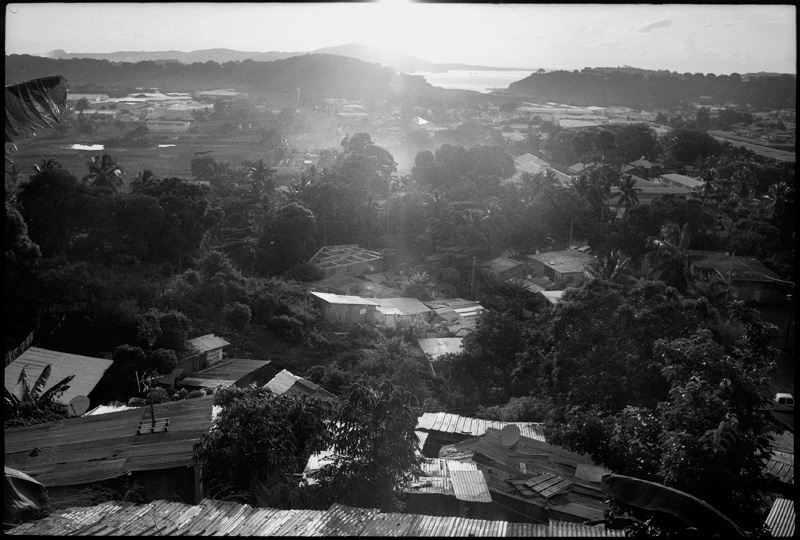

A 8000 kms de l’hexagone, bercée par les eaux paisibles et turquoise de son lagon, l’île de Mayotte, dernier département français, revêt, derrière sa façade de carte postale, une triste réalité.

La pression migratoire qui s’exerce sur l’île fait d’elle l’un des départements les plus densément peuplés de France. On estime aujourd’hui que 40% de sa population est d’origine étrangère. Rien d’étonnant à ce que, dans ce contexte, l’île aux parfums ait vue fleurir ce que d’aucuns appellent « le plus grand bidonville de France ». C’est sur le cirque naturel de la commune de Kawéni que s’est échouée cette vague de tôle faisant office d’habitats précaires, appelés « bangas », pour une population venue trouver refuge sur cette terre d’asile, majoritairement originaire des Comores mais aussi de Madagascar et de la région des Grands Lacs en Afrique.

Faute de volonté politique et de budgets sociaux, quasi-inexistants, l’accès aux besoins les plus élémentaires (nourriture, soins, éducation…) mais également aux droits y est quotidiennement bafoué.

Tant bien que mal, des associations comme le Secours Catholique, la Cimade, RESF et la Fondation d’Auteuil tentent de pallier ce manque. La Fondation d’Auteuil, par le biais de son service "M'sayidie", essaye d’arracher à la monotonie de leur quotidien un groupe de mineurs isolés, comme il en existe environ 3000 à Mayotte, résidents pour la plupart dans les différents bidonvilles de l’île, en leur proposant quotidiennement des collations, un accès à une douche, à un soutien scolaire ainsi que diverses activités manuelles sous le regard bienveillant d’éducateurs spécialisés.

C’est ici à Wenka (ver-lant de Kaweni), comme aiment si bien la nommer les Mahorais les plus jeunes, que vivent Abdallah, Djof et bien d’autres de leurs amis essayant tant bien que mal de tuer un peu de ce temps si long qui mène parfois à une régularisation administrative, à un toit, à l’accès à l’éducation, à l’apprentissage d’un métier, bref à cet avenir tant rêvé que leur promettait cet eldorado si convoité.

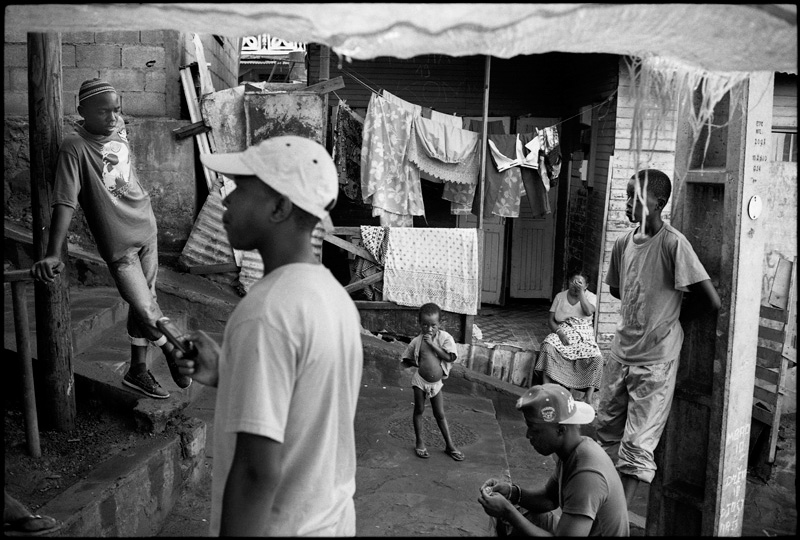

1 : Bidonville de Kawéni, quartier Bandrajou Favéla , au loin le lagon.

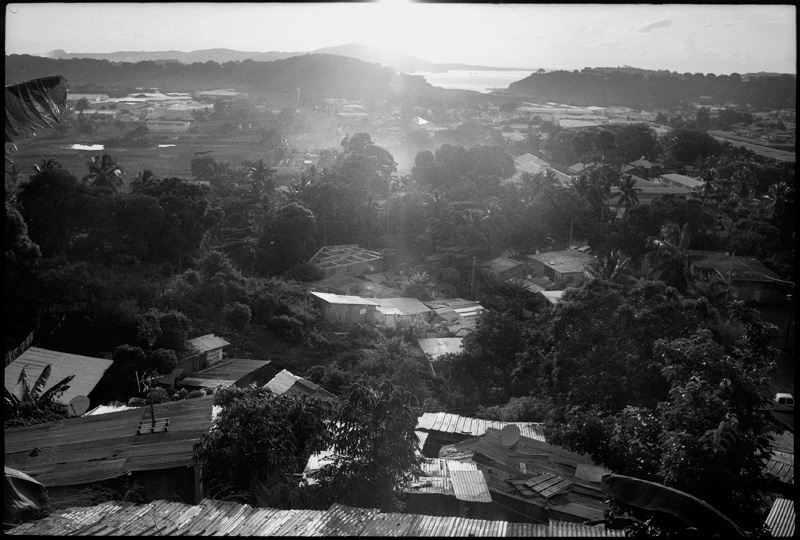

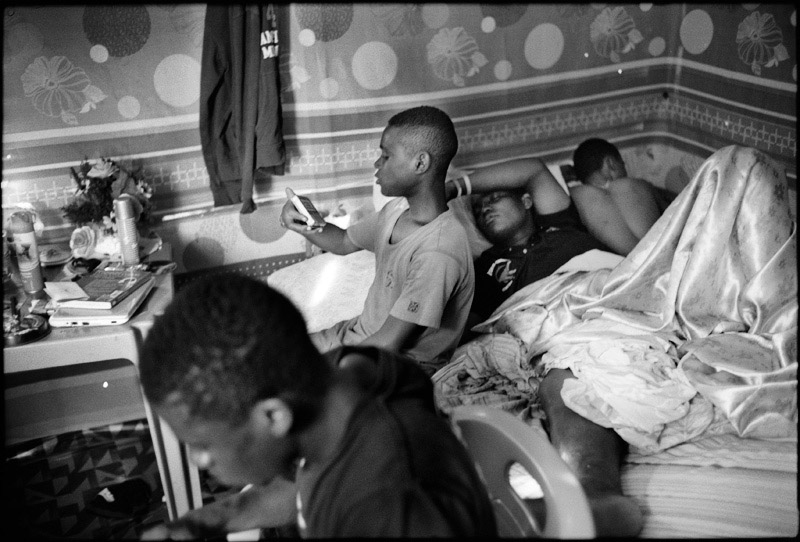

2 : Les bangas sont souvent de taille modeste. Il n’est pas rare que les garçons s’entassent à plusieurs dans quelques mètres carrés pour dormir.

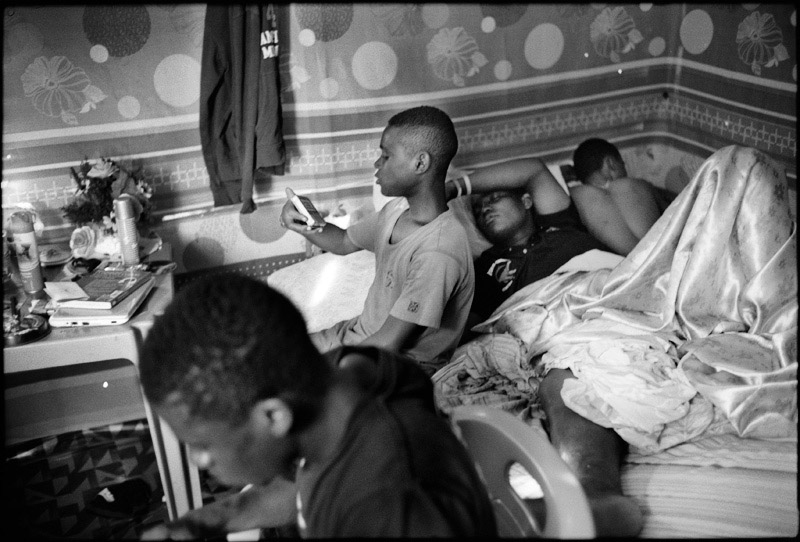

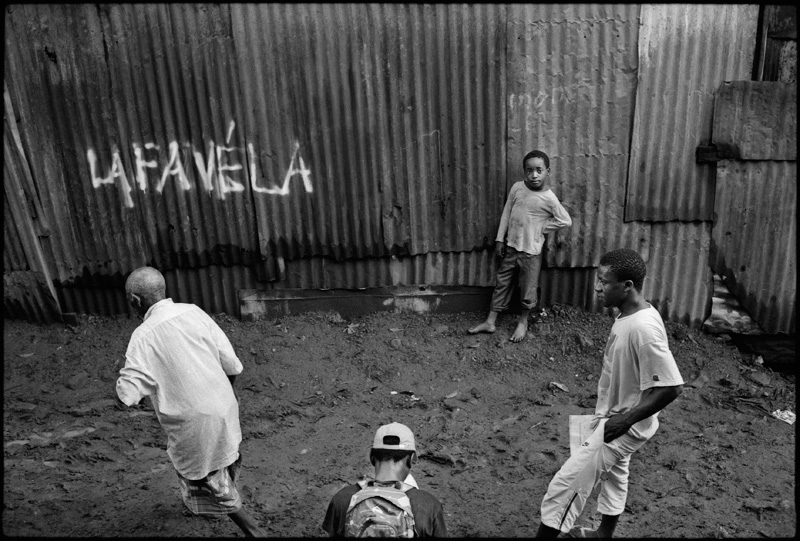

3 : A La saison des pluies, il faut faire preuve d’une certaine dextérité pour accéder au bidonville. Il n’est pas rare que les enfants y restent bloqués pendant les journées de classe. Kawéni, Bandrajou Favela .

4 : Les installations électriques, quand il y en a, sont souvent anarchiques. Elles occasionnent régulièrement des accidents domestiques. Ce fut le cas ici dans le quartier Mahabourine du bidonville.

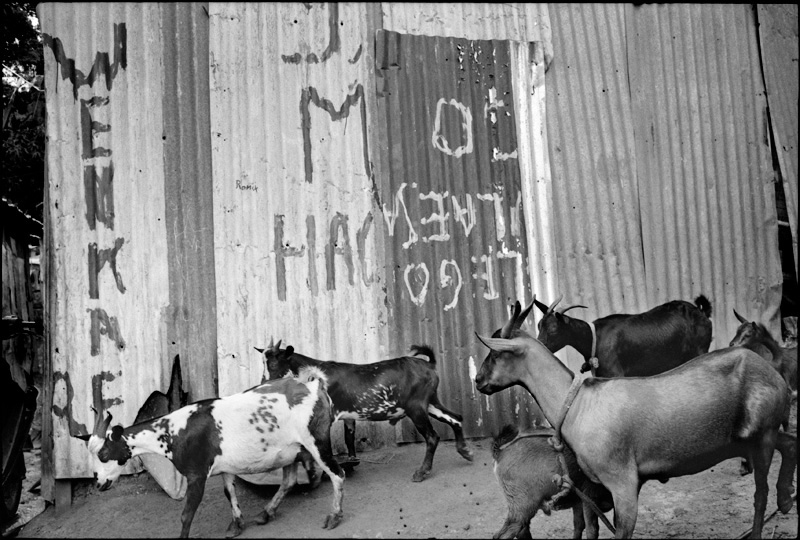

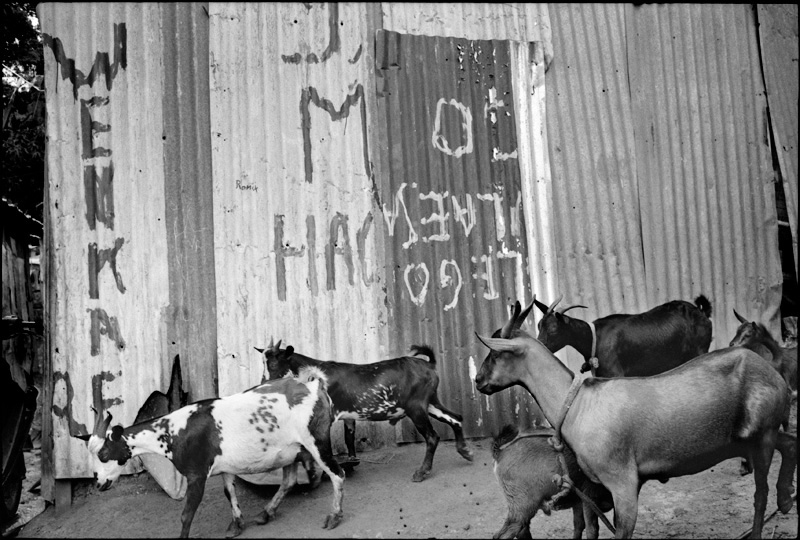

5 : Des moutons déambulent librement dans le quartier Bandrajou Favelas.

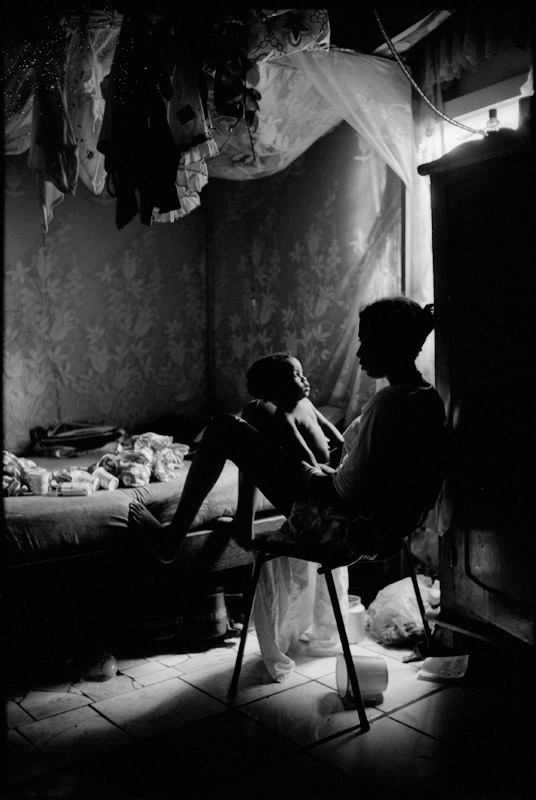

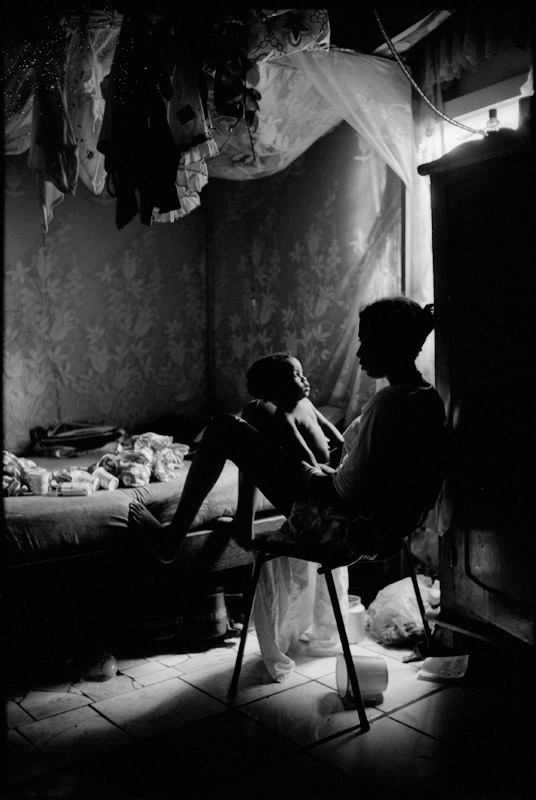

6 : Moichoura est le bébé d’Eichat qui s’occupe d’Abdallah en l’absence de ses parents.

Il est souvent coutume, dans la communauté comorienne, de prendre en charge les enfants des parents expulsés.

7: La présence de femmes dans l’ensemble du bidonville n’est pas flagrante. Elles veillent quotidiennement aux besoins des hommes et enfants dans l’ombre des bangas.

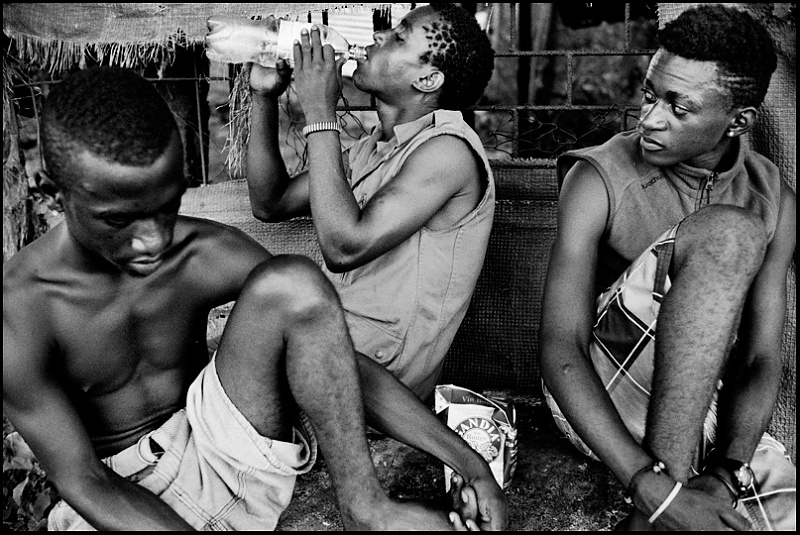

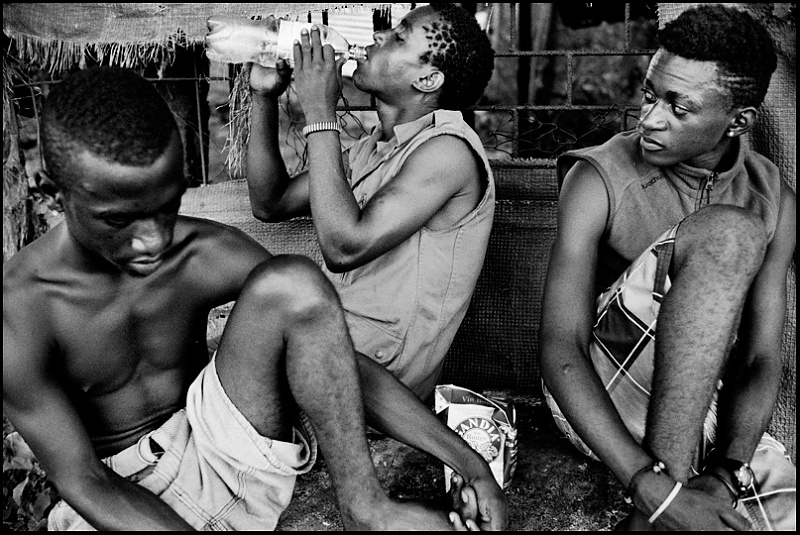

8 : Parfois, pour tuer le temps, Abdallah (au centre) d’origine comorienne et mineur isolé depuis l’expulsion de sa mère, picole un vin de table de piètre qualité avec ses amis. Il vit dans le quartier Bandrajou Favela du bidonville.

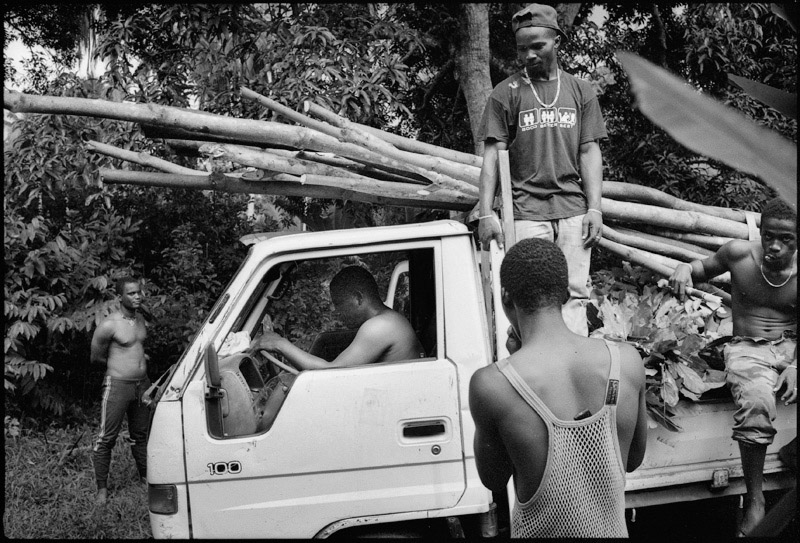

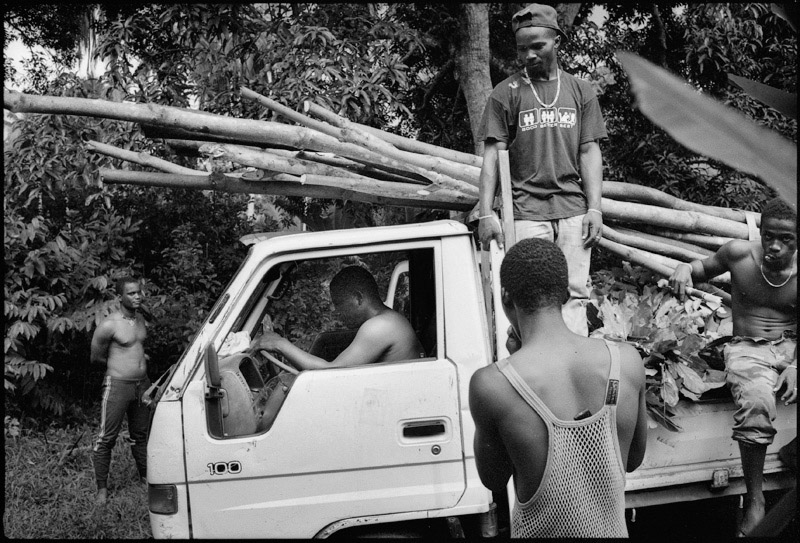

9 : Le service « M’Sayidié » de la Fondation d’Auteuil a pour vocation d’accueillir et prendre charge, dans la mesure du possible, des mineurs en situation d’isolement à cause de l’expulsion de leurs parents. Des éducateurs spécialisés emmènent ici Abdallah et ses amis à la campagne, « malavoune » en shimaore, afin de récupérer du bois nécessaire au projet de construction d’un faré, abri traditionnellement utilisé à Mayotte.

10 : Pour se laver, Abdallah doit parcourir plusieurs centaines de mètres pour bénéficier de l'eau d'un puits

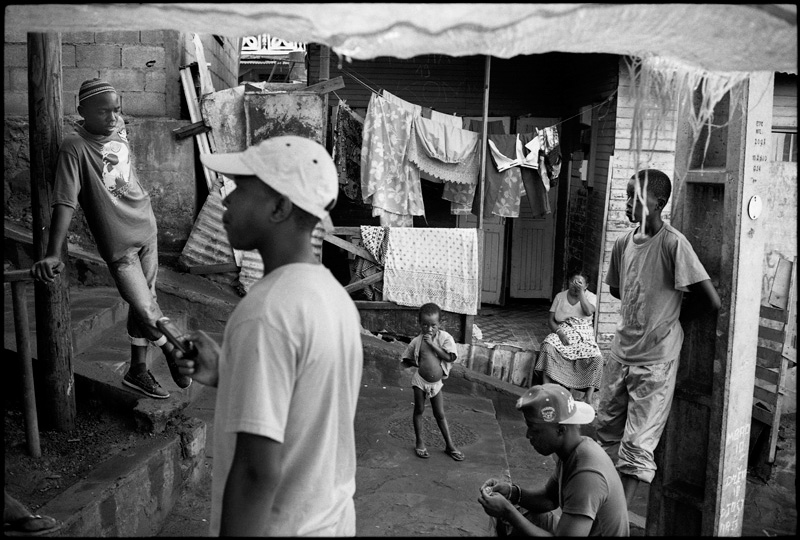

11 : Ici se trouve l'endroit que Djof et ses amis appellent "la zone". Il s'agit de leur lieux de rencontre quotidien dans le quartier Lazerevouni.

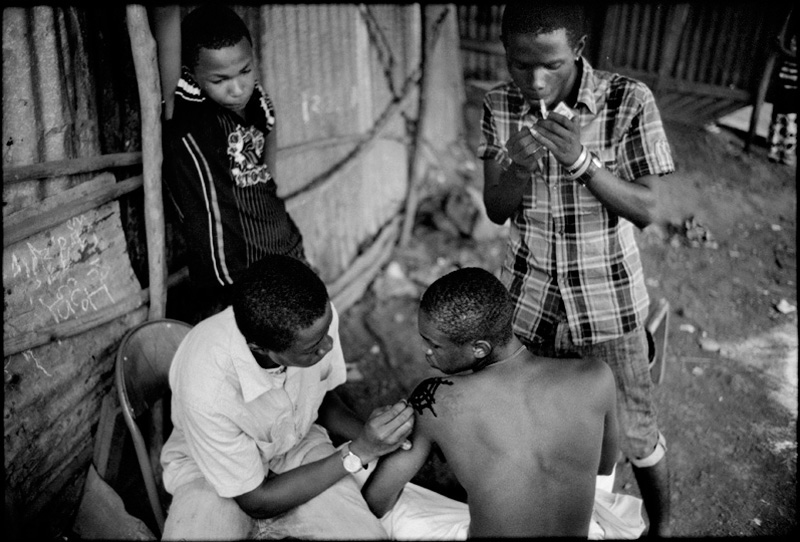

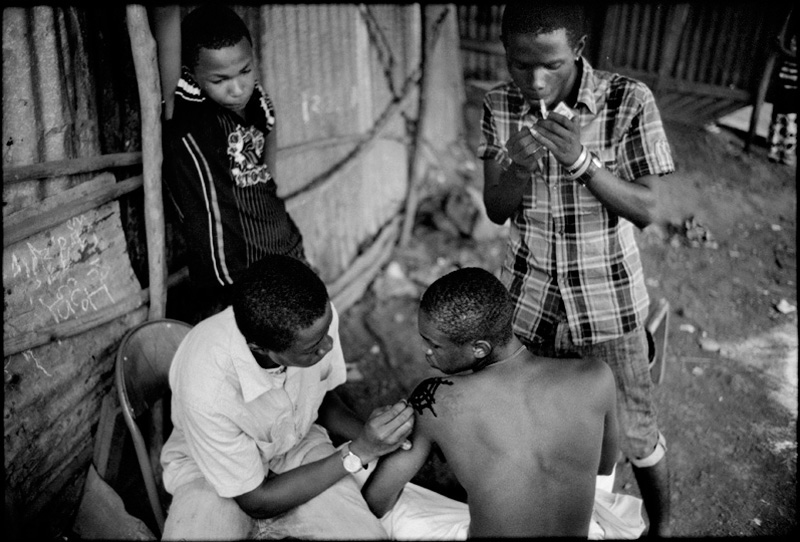

12: Une aiguille à peine stérilisée et de l’encre de Chine permette à Djof de tatouer ses amis à la chaine quand l’ennui les prend.

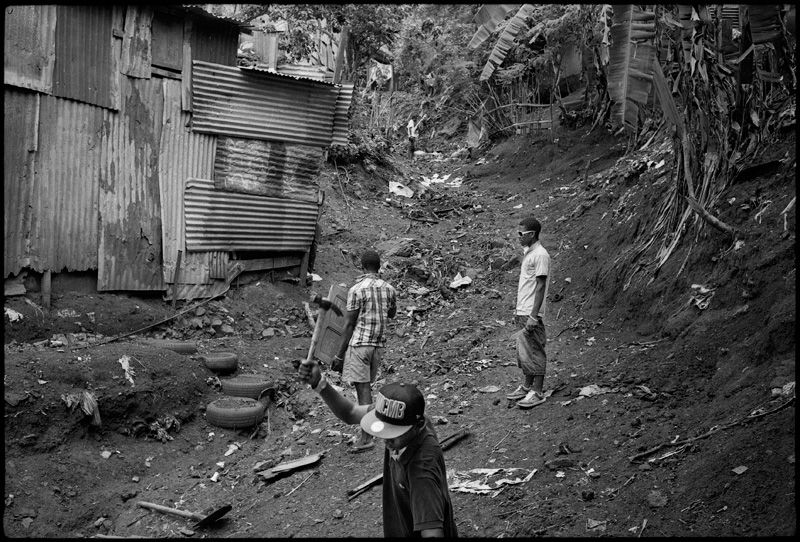

13 : Préparation du traditionnel voulé, un barbecue à la mahoraise, dans le quartier Lazerevouni. Les garçons récupèrent et découpent les débris de bois charriés par les fortes pluies dans le but de faire du feu.

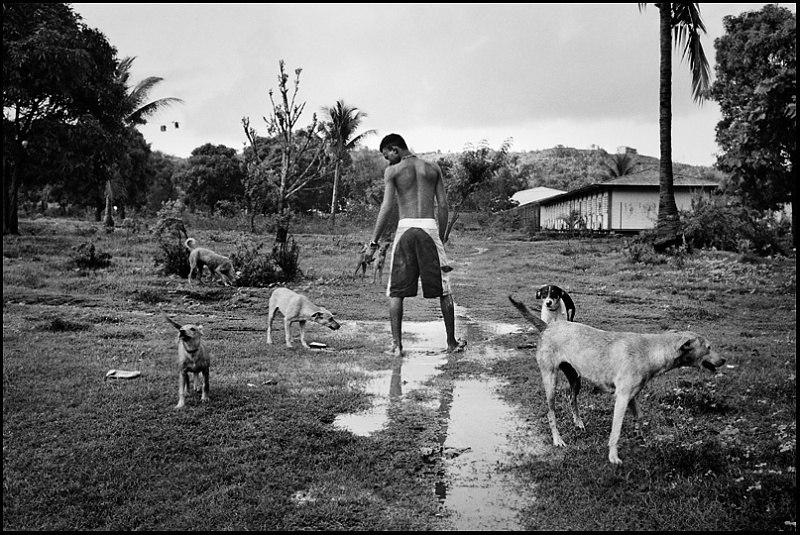

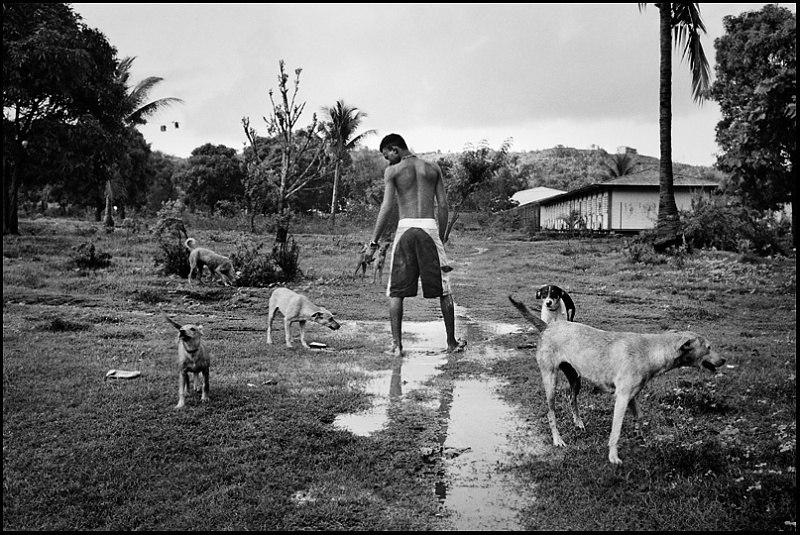

14 : Ismane, 17 ans, a grandi avec Abdallah, lui aussi, loin de ses parents. Pour tromper sa solitude, il a recueilli une dizaine de chiens errants.

15 : Il n'est pas rare, dans le bidonville, de trouver quelques personnes adossées à une épave de voiture en train de palabrer, songeant à l'avenir, les yeux rivés au sol.

C’est à l’occasion de plusieurs séjours passés à Mayotte de 2012 à 2014 que j’ai pu entamer ce travail photographique autour du bidonville de Kawéni. D’abord sensible à la problématique des mineurs isolés (enfants ayant été écartés de leurs parents en situation irrégulière, le plus souvent après leur expulsion), j’ai dû entrer en contact avec diverses associations pour rencontrer ces jeunes hommes vivants dans le bidonville facilitant ainsi son accès qui est réputé difficile pour un photographe. Le prix Summilux a été l’occasion pour moi d’élargir le sujet au bidonville et de me replonger dans mes archives. Une bonne moitié de ces images n’avaient encore jamais vues le jour.

Bien qu’il soit difficile aujourd’hui de publier des sujets réalisés en noir et blanc et de justifier tous les frais qui en découlent, je souhaite prendre contact avec la rédaction de quelques magazines qui pourraient être sensibles à ce sujet.

Je souhaiterais retourner à Mayotte, rarement placée sous les projecteurs de l’actualité, pour élaborer mon sujet autour des conditions de vie des mineurs isolés, mais cette fois-ci, des filles, plus difficiles à identifier.

Ayant réalisé ce reportage et pour la première fois en film argentique, je cherche activement à me former au tirage et au développement afin d’acquérir d’avantage d’autonomie dans mon travail et ainsi plus de créativité.

Il a été réalisé à l’aide d’un Leica M4-P sur lequel était monté un Nokton 35mm de Voigtlander. La pellicule la plus couramment utilisée a été la Tmax 400.

Images scannées avec un V700 (pas top pour le 135…) et quelques-unes à l’Imacon.

Un bidonville français.

A 8000 kms de l’hexagone, bercée par les eaux paisibles et turquoise de son lagon, l’île de Mayotte, dernier département français, revêt, derrière sa façade de carte postale, une triste réalité.

La pression migratoire qui s’exerce sur l’île fait d’elle l’un des départements les plus densément peuplés de France. On estime aujourd’hui que 40% de sa population est d’origine étrangère. Rien d’étonnant à ce que, dans ce contexte, l’île aux parfums ait vue fleurir ce que d’aucuns appellent « le plus grand bidonville de France ». C’est sur le cirque naturel de la commune de Kawéni que s’est échouée cette vague de tôle faisant office d’habitats précaires, appelés « bangas », pour une population venue trouver refuge sur cette terre d’asile, majoritairement originaire des Comores mais aussi de Madagascar et de la région des Grands Lacs en Afrique.

Faute de volonté politique et de budgets sociaux, quasi-inexistants, l’accès aux besoins les plus élémentaires (nourriture, soins, éducation…) mais également aux droits y est quotidiennement bafoué.

Tant bien que mal, des associations comme le Secours Catholique, la Cimade, RESF et la Fondation d’Auteuil tentent de pallier ce manque. La Fondation d’Auteuil, par le biais de son service "M'sayidie", essaye d’arracher à la monotonie de leur quotidien un groupe de mineurs isolés, comme il en existe environ 3000 à Mayotte, résidents pour la plupart dans les différents bidonvilles de l’île, en leur proposant quotidiennement des collations, un accès à une douche, à un soutien scolaire ainsi que diverses activités manuelles sous le regard bienveillant d’éducateurs spécialisés.

C’est ici à Wenka (ver-lant de Kaweni), comme aiment si bien la nommer les Mahorais les plus jeunes, que vivent Abdallah, Djof et bien d’autres de leurs amis essayant tant bien que mal de tuer un peu de ce temps si long qui mène parfois à une régularisation administrative, à un toit, à l’accès à l’éducation, à l’apprentissage d’un métier, bref à cet avenir tant rêvé que leur promettait cet eldorado si convoité.

1 : Bidonville de Kawéni, quartier Bandrajou Favéla , au loin le lagon.

2 : Les bangas sont souvent de taille modeste. Il n’est pas rare que les garçons s’entassent à plusieurs dans quelques mètres carrés pour dormir.

3 : A La saison des pluies, il faut faire preuve d’une certaine dextérité pour accéder au bidonville. Il n’est pas rare que les enfants y restent bloqués pendant les journées de classe. Kawéni, Bandrajou Favela .

4 : Les installations électriques, quand il y en a, sont souvent anarchiques. Elles occasionnent régulièrement des accidents domestiques. Ce fut le cas ici dans le quartier Mahabourine du bidonville.

5 : Des moutons déambulent librement dans le quartier Bandrajou Favelas.

6 : Moichoura est le bébé d’Eichat qui s’occupe d’Abdallah en l’absence de ses parents.

Il est souvent coutume, dans la communauté comorienne, de prendre en charge les enfants des parents expulsés.

7: La présence de femmes dans l’ensemble du bidonville n’est pas flagrante. Elles veillent quotidiennement aux besoins des hommes et enfants dans l’ombre des bangas.

8 : Parfois, pour tuer le temps, Abdallah (au centre) d’origine comorienne et mineur isolé depuis l’expulsion de sa mère, picole un vin de table de piètre qualité avec ses amis. Il vit dans le quartier Bandrajou Favela du bidonville.

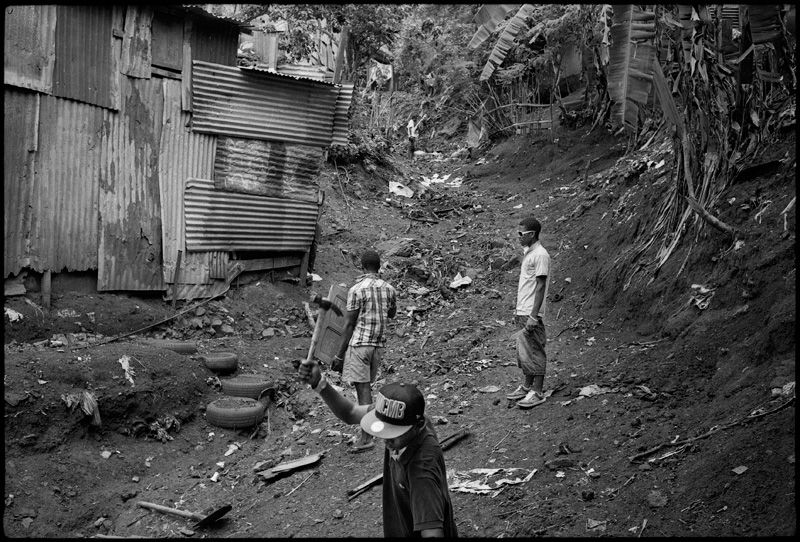

9 : Le service « M’Sayidié » de la Fondation d’Auteuil a pour vocation d’accueillir et prendre charge, dans la mesure du possible, des mineurs en situation d’isolement à cause de l’expulsion de leurs parents. Des éducateurs spécialisés emmènent ici Abdallah et ses amis à la campagne, « malavoune » en shimaore, afin de récupérer du bois nécessaire au projet de construction d’un faré, abri traditionnellement utilisé à Mayotte.

10 : Pour se laver, Abdallah doit parcourir plusieurs centaines de mètres pour bénéficier de l'eau d'un puits

11 : Ici se trouve l'endroit que Djof et ses amis appellent "la zone". Il s'agit de leur lieux de rencontre quotidien dans le quartier Lazerevouni.

12: Une aiguille à peine stérilisée et de l’encre de Chine permette à Djof de tatouer ses amis à la chaine quand l’ennui les prend.

13 : Préparation du traditionnel voulé, un barbecue à la mahoraise, dans le quartier Lazerevouni. Les garçons récupèrent et découpent les débris de bois charriés par les fortes pluies dans le but de faire du feu.

14 : Ismane, 17 ans, a grandi avec Abdallah, lui aussi, loin de ses parents. Pour tromper sa solitude, il a recueilli une dizaine de chiens errants.

15 : Il n'est pas rare, dans le bidonville, de trouver quelques personnes adossées à une épave de voiture en train de palabrer, songeant à l'avenir, les yeux rivés au sol.

C’est à l’occasion de plusieurs séjours passés à Mayotte de 2012 à 2014 que j’ai pu entamer ce travail photographique autour du bidonville de Kawéni. D’abord sensible à la problématique des mineurs isolés (enfants ayant été écartés de leurs parents en situation irrégulière, le plus souvent après leur expulsion), j’ai dû entrer en contact avec diverses associations pour rencontrer ces jeunes hommes vivants dans le bidonville facilitant ainsi son accès qui est réputé difficile pour un photographe. Le prix Summilux a été l’occasion pour moi d’élargir le sujet au bidonville et de me replonger dans mes archives. Une bonne moitié de ces images n’avaient encore jamais vues le jour.

Bien qu’il soit difficile aujourd’hui de publier des sujets réalisés en noir et blanc et de justifier tous les frais qui en découlent, je souhaite prendre contact avec la rédaction de quelques magazines qui pourraient être sensibles à ce sujet.

Je souhaiterais retourner à Mayotte, rarement placée sous les projecteurs de l’actualité, pour élaborer mon sujet autour des conditions de vie des mineurs isolés, mais cette fois-ci, des filles, plus difficiles à identifier.

Ayant réalisé ce reportage et pour la première fois en film argentique, je cherche activement à me former au tirage et au développement afin d’acquérir d’avantage d’autonomie dans mon travail et ainsi plus de créativité.

Il a été réalisé à l’aide d’un Leica M4-P sur lequel était monté un Nokton 35mm de Voigtlander. La pellicule la plus couramment utilisée a été la Tmax 400.

Images scannées avec un V700 (pas top pour le 135…) et quelques-unes à l’Imacon.

- mardi 29 septembre 2015 - 21:01

- Forum: Prix summilux.net 2015 - les dossiers

- Sujet: dossier 8 - Wenka - Un bidonville français - DOSSIER LAURÉAT

- Réponses: 35

- Vus: 46492

Aller au message

Je vais donc procéder comme ça! Merci!

- mardi 6 janvier 2015 - 22:17

- Forum: Labo argentique

- Sujet: Developpement poussé TriX 400 à 800 avec Paranol S

- Réponses: 10

- Vus: 6245

Aller au message

Mais du coup il semblerait qu'effectivement il n'y ait pas de dif dans les temps de dev

- mercredi 31 décembre 2014 - 10:50

- Forum: Labo argentique

- Sujet: Developpement poussé TriX 400 à 800 avec Paranol S

- Réponses: 10

- Vus: 6245

Aller au message

Merci de votre aide!

J'ai chopé un paquet de D-76, il n'y avait plus de x-tol.

Je ferai prochainement un essai quand ma bande sera finie!

Encore merci!

J'ai chopé un paquet de D-76, il n'y avait plus de x-tol.

Je ferai prochainement un essai quand ma bande sera finie!

Encore merci!

- mercredi 31 décembre 2014 - 10:43

- Forum: Labo argentique

- Sujet: Developpement poussé TriX 400 à 800 avec Paranol S

- Réponses: 10

- Vus: 6245

Aller au message

Merci de votre aide!

On préconise des révélos en particulier pour le dev poussé? Je risque quoi avec le Paranol?

On préconise des révélos en particulier pour le dev poussé? Je risque quoi avec le Paranol?

- lundi 29 décembre 2014 - 23:11

- Forum: Labo argentique

- Sujet: Developpement poussé TriX 400 à 800 avec Paranol S

- Réponses: 10

- Vus: 6245

Aller au message

Salut à tous!

Je me lance dans le dev de films. Je dispose actuellement de TriX 400 exposé à 800.

Je vais donc devoir pousser le traitement. Je dispose du Paranol S de Tetenal en guise de révélo. Il s'apparente au Rodinal.

La fabriquant recommande 9mn à 1+25 avec une première agitation de 30' puis une agitation toutes les 30'.

Qu'en est-il pour développer à 800 iso? Rien n'est indiqué sur la table de développement. J'ai entendu dire qu'il faudrait augmenter la durée générale du dev de 20%?

Vrai?

Merci!!

Je me lance dans le dev de films. Je dispose actuellement de TriX 400 exposé à 800.

Je vais donc devoir pousser le traitement. Je dispose du Paranol S de Tetenal en guise de révélo. Il s'apparente au Rodinal.

La fabriquant recommande 9mn à 1+25 avec une première agitation de 30' puis une agitation toutes les 30'.

Qu'en est-il pour développer à 800 iso? Rien n'est indiqué sur la table de développement. J'ai entendu dire qu'il faudrait augmenter la durée générale du dev de 20%?

Vrai?

Merci!!

- lundi 29 décembre 2014 - 19:08

- Forum: Labo argentique

- Sujet: Developpement poussé TriX 400 à 800 avec Paranol S

- Réponses: 10

- Vus: 6245

- mardi 10 décembre 2013 - 21:52

- Forum: Comment feriez-vous pour...?

- Sujet: Tirages Sluban Klavdij à Arles 2013

- Réponses: 11

- Vus: 3071

Aller au message

Merci pour vos conseils!

Je vais essayé de trouver le meilleur compromis.

Je ferai un petit retour d'expérience.

Encore merci!

Je vais essayé de trouver le meilleur compromis.

Je ferai un petit retour d'expérience.

Encore merci!

- lundi 20 mai 2013 - 13:46

- Forum: Leica M : boîtiers

- Sujet: Repeindre le volet de chargement sur Leica M4-P

- Réponses: 2

- Vus: 1326

Aller au message

Bonjour à tous,

Le volet de chargement du mon M4-P a perdu pas mal de peinture lors de mon dernier reportage en milieu tropical (certes, rien de bien grave...).

J'ai donc décidé de commencer à poncer très légèrement afin d'éliminer entièrement la peinture noire. Je souhaiterais donc appliquer dessus une peinture qui tiendrait d'avantage que celle d'origine. Il semblerait que l'alliage soit en alu et que ça devrait être coton pour arriver à un résultat correct.

Certains d'entre vous ont-il déjà tenté l'expérience ?

Merci,

Adrien

Le volet de chargement du mon M4-P a perdu pas mal de peinture lors de mon dernier reportage en milieu tropical (certes, rien de bien grave...).

J'ai donc décidé de commencer à poncer très légèrement afin d'éliminer entièrement la peinture noire. Je souhaiterais donc appliquer dessus une peinture qui tiendrait d'avantage que celle d'origine. Il semblerait que l'alliage soit en alu et que ça devrait être coton pour arriver à un résultat correct.

Certains d'entre vous ont-il déjà tenté l'expérience ?

Merci,

Adrien

- samedi 18 mai 2013 - 18:09

- Forum: Leica M : boîtiers

- Sujet: Repeindre le volet de chargement sur Leica M4-P

- Réponses: 2

- Vus: 1326

- 18 résultats trouvés • Page 1 sur 2 • 1, 2